7.《车尔尼雪夫斯基》

涅瓦河边的书虫

蜕变成普罗米修斯

被沙皇捆绑20年没有屈服

建造了另一个水晶宫

里面住着一个个新人

他的人格、他的工作、他的遭遇

值得俄罗斯姑娘为他献花

诗背后的故事

车尔尼雪夫斯基从小爱读书,有涅瓦河边的书虫外号,后来他把革命民主思想发展到新高,是平民知识分子革命家最杰出代表,被沙皇政府拘禁、关押、流放20多年,为心中的理想九死无悔,被称为俄国的普罗米修斯。他的理想是建造一个理想社会,在那个社会里物质极大丰富、人人充分就业、男女平等、艺术繁荣,这个社会里的人乐观向上、富有理性、没有私利,他们能在普遍的善中找到自身的利益和福祉。他的理想社会被人形容成19世纪英国伦敦为办工业博览会而建的水晶宫。车尔尼雪夫斯基本人学识渊博、品德高尚、有独立思考,他一生都在为俄国寻找出路,他的遭遇却很不幸,1/3的时间被监禁,沙皇政府还对他执行了一次假死刑,砍头的最后一刻不砍,吊起来一小时示众,奇迹是这一时刻有位俄罗斯姑娘不顾一切向他向上一捧献花。

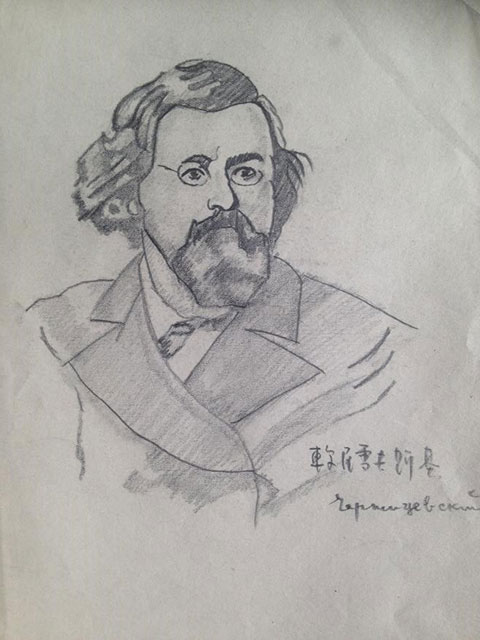

中学时在演算纸上画的车尔尼雪夫斯基

三十五墨客札记-当书虫点亮了俄罗斯的夜:

读这首诗,像咬了一口夹着伏特加的酸黄瓜,初尝辛辣刺喉,回味时却涌起一股暖流。车尔尼雪夫斯基的故事,不是教科书里的英雄传奇,而是一个书呆子如何用书页当火把,烧穿了沙皇的铁笼子。他在涅瓦河边啃书的样子,让我想起高中同桌熬夜复习的狼狈,可谁能想到,那份倔强最终能撑起一个民族的脊梁?

(1)书虫变盗火者,从书堆里爬出来的普罗米修斯。诗里说“涅瓦河边的书虫蜕变成普罗米修斯”,听着像童话,细琢磨却扎心得很。车尔尼雪夫斯基年轻时就是个书痴,整天泡在涅瓦河边的图书馆,活脱脱一个“人形书架”。可这书虫不满足于啃旧纸堆——他把知识酿成了炸药,炸向沙皇的宝座。普罗米修斯这个比喻太绝了:希腊神话里那位偷火的神,被宙斯绑在山上受鹰啄之苦;车尔尼雪夫斯基呢?被沙皇捆了20年,流放、监禁、假死刑轮番上阵,可他愣是没低头。这哪是“蜕变”?分明是书页里长出了钢筋铁骨!就像我爷爷总唠叨:“读书人不该只当酸秀才,得有点血性。” 车尔尼雪夫斯基的血性,是让知识成了穷人的火种,烧得沙皇坐立不安。

(2)水晶宫不是童话,乌托邦里住着普通人的梦。诗里的“建造了另一个水晶宫”,初看像小孩搭积木,背后却藏着19世纪最炽热的理想。伦敦的水晶宫?那是资本家炫富的玻璃盒子。可车尔尼雪夫斯基的“水晶宫”,是他笔下的《怎么办?》——里头人人有饭吃、男女平起平坐、艺术开花、私心滚蛋。这不就是咱老百姓的“桃花源”吗?故事里说得透:物质丰富、就业充足、理性至上……听着像做梦,可这梦多实在!就像我爸总念叨的“共产主义大食堂”,虽没实现,但那份心气儿,让多少普通人觉得“活着有奔头”。最戳我的是那句“里面住着一个个新人”,而这新人不是神仙皇帝,就只是隔壁老王、卖菜的大婶。这种乌托邦,不是飘在天上的云,而是踩在泥里的根。

(3)一束花压垮了断头台,人格比斧头更硬。结尾的“值得俄罗斯姑娘为他献花”,简直是把血泪史酿成了蜜。假死刑台上,斧头悬在半空,沙皇想看他尿裤子,结果呢?一位姑娘冲出来献花——这哪是献花?是往暴君脸上甩了一记响亮的耳光!故事里那细节太狠,吊一小时示众,换来的不是恐惧,是民心。车尔尼雪夫斯基的人格,像西伯利亚的白桦树,冻不死、折不断。学识渊博?品德高尚?这些词太轻了。他是那种“你打碎他骨头,他还能用碎骨给你刻座纪念碑”的主儿。这让我想起巷口修鞋的老张,一辈子没挣大钱,可谁家有事他都帮——人活到这份上,值了!那束花,不是浪漫桥段,是证明再黑的夜,也挡不住人性里的光。

(4)唠叨:书呆子也能改命。读完这首诗,我翻出压箱底的《怎么办?》——书页泛黄了,可车尔尼雪夫斯基的声音还在吼:“别跪着!”以前觉得理想主义是年轻人的热血上头,现在懂了,它是老寒腿里的炭火盆。今早路过菜市场,看小贩和城管吵架,突然想起那俄罗斯姑娘:有时候,一束花、一句话,比千军万马更有力。下次去图书馆,我要把车尔尼雪夫斯基的书和《毛选》摆一块儿——让他们隔空握个手,聊聊怎么用破书页点灯。毕竟,这世上的水晶宫,从来不是砖瓦盖的,是千万个“书虫”拿命夯出来的。

| 发表评论 - 不要忘了输入验证码哦! |

俄罗斯纪行之7.《车尔尼雪夫斯基》 [ 日期:2025-09-17 14:10 ]

俄罗斯纪行之7.《车尔尼雪夫斯基》 [ 日期:2025-09-17 14:10 ]